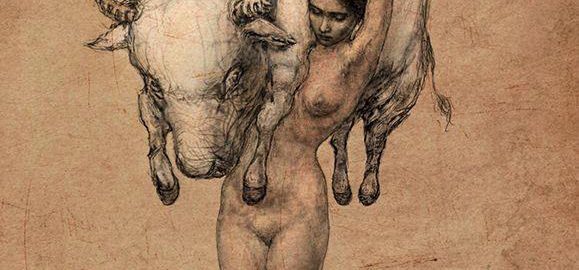

Europa – Meditation # 461

Erziehungsgeschichte(n) im wohlwollenden Blick Europas (Tautologie?) – in drei Teilen.

Teil I

Am Wochenende (7./8. Sptember 2024) konnte man in der SZ einen Seiten füllenden Artikel lesen zum Thema „Internatssyndrom“ von Friederike Zoe Grasshoff (S. 43). Darin geht es – wie nicht anders zu erwarten – um die Langzeitschäden von Internatserziehung, die mit dem probaten Begriff „Internatssyndrom“ eingefangen werden sollen.

Da ich selber nicht nur Internatsschüler, sondern auch später als Lehrer und Erzieher in Internate tätig war, liegt es nahe, mit Hilfe der eigenen Erfahrungen und deren geistiger Bearbeitung nicht ganz unparteiisch darauf zu reagieren.

Lassen wir aber vorab eine kompetente Psychoanalytikerin zu Wort kommen, die in einer Langzeitstudie (2015) die These aufstellt, die Probanden legten sich nach der frühen Trennung von den Eltern eine „Überlebenspersönlichkeit“ zu, die gekennzeichnet sei von seelischer Abschottung, Depressionen, Verlustangst und Alkoholismus. Also ein ziemlich defizitäres Ergebnis einer meist ziemlich teuren Erziehungsgeschichte in meist nicht ganz unbekannten Internatsschulen. Man erspare mir, Namen zu nennen (nicht zuletzt um indirekte Werbung zu vermeiden!) – gibt es doch illustre Beispiele in Neu England, Kalifornien, Great Britain, Frankreich, BRD und der Schweiz zuhauf – also europaweit und in Übersee, was im Folgenden (Teil II und Teil III) noch eine wichtige Rolle spielen wird, wenn es um die Reformbewegung der Zisterzienser in eben diesem Europa gehen wird, sowie um die Beginenhöfe und Ignatius von Loyola, als Beispiele für Erziehungsgeschichten in patriarchalisch-christlichen Bevormundungsgestus.

Mit dem Totschlag-Begriff „Syndrom“ – gekoppelt mit dem Reizwort „Internat“ und der Folie einer Idealisierung der bürgerlichen Kleinfamilie – sind die argumentativen Fronten schnell geklärt: Hier das traditionelle Bild der anheimelnde Wärme daheim, dort die allein gelassene Kreatur in liebloser Dressurumgebung und Kälte. So entsteht ein recht bescheidenes Schwarz-Weiß-Bild, das allerdings in vorauseilendem Gehorsam gut gepflegte Vorurteile bedient; auch eine klammheimliche Schadenfreude könnte sicher bei genauerem Hinsehen ausgemacht werden: Siehste, das haben sie nun davon, die reichen Leute: kaputte Kinder, die zum Abi durchgefüttert werden, mit lauter gefakten Noten, klar. Dazu korrupte Lehrer, korrupte Bezirksregierungen.

Allein schon diese geballte Ladung an missgünstigen Zuweisungen sollte stutzig machen: Werden da nicht eigene Versagensgeschichten und Leichen im Keller der abzuzahlenden Doppelhaushälfte und die erkaltete Zweisamkeit, samt Überforderung in Sachen Kindererziehung wild entschlossen ausgeblendet? Liegt da vielleicht sogar das virtuell in Dauerschleife vorgeführte Mann-Bild hinter zugezogenen Vorhängen längst in Scherben?

Also – wie stets und überall – eine schwer zu durchschauende Gemengelage, die jeweils nach Vorverständnis und Interessenlage so oder so zu Buche schlägt. Im SZ – Artikel jedenfalls dominieren bei weitem die negativen Konnotationen, die nur das zu bestätigen scheinen, was man ja sowie so schon längst wusste: Internate sind untaugliche Reparaturwerkstätten vor dem Hintergrund erzieherischer Ratlosigkeit in Kreisen der Besser Verdienenden.

Dem soll im Folgenden in weit ausholendem Diskurs behutsam widersprochen werden: Denn das Modell eines kleinen Gemeinwesens, das sich von dem städtischen Trubel des geschäftigen Bürgertums – sozialisiert in kleinbürgerlicher, privater Familienstruktur – in die Wildnis zurückzieht, um dort ungestört Zeit zu haben für Wissen und Selbstfindung, und möglichst autark das zum Überleben Notwendige selbstständig erzeugt und gleichmäßig verteilt, hat ebenfalls eine lange Tradition und sehr erfolgreiche Ergebnisse erzeugen können.

Dazu in Teil II und Teil III die entsprechenden Exkurse in die Erziehungsgeschichte(n) Europas in der Neuzeit. So viel lässt sich aber schon an dieser Stelle sagen: Die in dem Artikel in SZ dominierende Thesen zum sogenannten „Internatssyndrom“ werden bei genauerer Betrachtung in sich zusammenfallen.