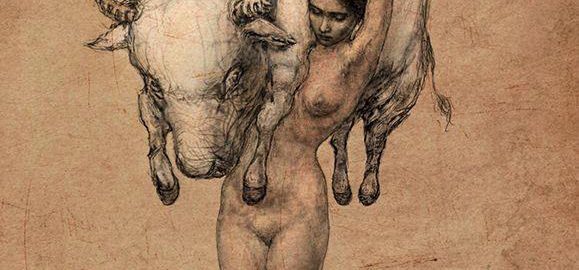

Europa – Meditation # 234

Nach dem Frust ist vor dem Frust.

Europäer reisen gerne durch Europa, in alle Himmelsrichtungen, zu allen Jahreszeiten. Im Zeitalter der Pandemie schrumpfen die Reiseziele allerdings zu kleinen Ausflügen in Gegenden, die man bisher übersehen hatte. Warum denn in die Ferne reisen?

„Willst du immer weiter schweifen,

sieh, das Gute liegt so nah,

lerne nur das Glück ergreifen,

denn das Glück ist immer da.“

Lassen wir in Europa also einmal die Dauerschleifenberichterstattung über das Rumpelstilzchen und wundern uns stattdessen über eine Reise von Sportlern ins ferne Spanien. Denn so lernten auch sie nicht, das Glück zu ergreifen.

Eine Truppe junger Männer reiste nach Sevilla. Sie kamen aus Deutschland und trafen dort auf eine Truppe spanischer Männer. Man wollte sich messen, wer wohl besser den Ball ins gegnerische Tor zu schießen weiß. Beide Teams kennen sich aus vielen Vergleichen früherer Jahre, beide traten an, dass sie als Sieger vom Felde ziehen würden.

Im Vorfeld liefen die Medien heiß: In vielfältigen Sprachbildern wurde Siegesgewissheit an die Wand gemalt, die junge Elf aus Deutschland sei in einem erfreulichen Aufwärtstrend, man erhoffte sich einen spannenden Schlagabtausch, gar vom Gruppensieg war die Rede.

Nur eines war anders gegenüber früheren Treffen: Das riesige Stadion von Sevilla würde leichenstill da liegen, denn wegen der Pandemie ist zur Zeit jedes Publikum gesundheitshalber ausgesperrt. So auch in Sevilla. Wie tönten da früher die Ole-Rufe in den Arenen, wie glückselig sang man seine Mannschaft in den Olymp. Ein überschäumendes Lärmen, Singen, Trommeln und Klatschen, pausenlos. Ein wahrer Orkan. Demgegenüber wirkte jetzt das Spiel auf dem Feld wie ein lautloses Ballett kundiger Balltänzer, hin und her, vor und zurück, neunzig lange Minuten.

Und so war es denn auch: Das große Stadion, menschenleer, stumm, und unten laufen zweiundzwanzig junge Männer auf, die ohne dieses rauschende Stimmenfest auskommen müssen. Ungewohnt. Aber man ist ja seiner Sache kundig, hat Erfahrung, weiß Bescheid.

Dann mal los. Da ahnte noch niemand, was für ein Tondonnerwetter statt der vertrauten Geräuschkulisse durch das Stadion fegen würde. Pausenlos. Unerbittlich. Laut und fauchig.

Schon nach ein paar Minuten fällt das erste Tor. Die jungen Spanier schreien sich in Rage. Und jedes Mal, wenn sie am Ball sind, schwillt das Geschrei Unheil kündend an, auch vom Rand her brüllen harte Tongebilde über den Platz. Den jungen Deutschen wird es bang ums Herz. Solch ein ununterbrochenes Toben schlägt ihnen auf den Magen, macht die Beine schwer. Die spanischen Sprachgebilde wirken wohl wie eine anschwellende Wut- und Fauchorgie. Das schmerzt nicht nur in den Ohren. Auch das Echo in der riesigen Arena drückt den Gegner weiter in die Knie. Die sind längst weich wie Butter. Und jedes Mal – es wird von Mal zu Mal sowieso weniger – wenn die Deutschen zufällig an den Ball kommen, wird das Kriegsgeschrei noch lauter, aggressiver, böser. Als könnten sie so den Ball verhexen.

Und sie tun es auch. Eingeschüchtert verstummen die angereisten jungen Leute, sie verlässt aller Mut, die Angst nimmt sich ihrer dankbar an und lähmt sie bis in die demütigende Niederlage hinein. Dann ist es wieder still.

(Erinnert das nicht an die Kriegsgesänge der Neuseeländischen Mannschaft vor dem Spiel – ein Einschüchterungsprogramm erster Klasse.?)

Wenn jetzt der Übungsleiter gescholten wird, haben die Medien nichts verstanden. Lieber einen Mann vorführen, als die Seelenlage der Spieler beschreiben müssen. Deren Rückreise – weit von einander entfernt zusammengesunken in einer tosenden Metallröhre hockend – wird sicher wie eine Befreiung gewesen sein: Endlich wieder Ruhe, endlich raus aus diesem Hexenkessel. Aber kein Wort darüber. Klar.