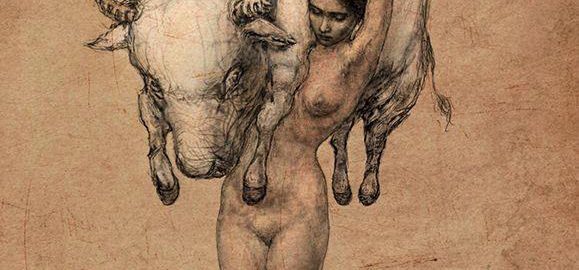

Europa – Meditation # 463

Erziehungsgeschichte(n) im wohlwollenden Blick Europas (Tautologie?) – in drei Teilen

(Teil III)

Der „Sprech“ in den social media und den traditionellen Medien hat in den letzten Jahren richtig Fahrt aufgenommen. Es wimmelt nur so von selbsternannten Ratgeberinnen und Ratgebern. Sie alle befeuern die Sehnsucht der Leser und Hörer nach mehr Wahrnehmung, nach mehr Erfolg, nach mehr Kompetenz, nach mehr „Glück“. Und das alles vor dem Hintergrund unerbittlicher Schelte wider Vereinsamung, Stress und Konsumterror. So huschen – vor allem die jungen Leute -von Angebot zu Angebot und verpassen nicht nur den Unterricht im Klassenzimmer, nein, sie verpassen auch ihre sonstige belebte und unbelebte Umgebung. Das Gefühl der Vereinsamung hat stark Konjunktur, inflationär geradezu. Da kommt ein Artikel zum „Internatssyndrom“ genau recht, dachte man sich in der SZ und schon prasselt es nur so an Vorurteilen und Klischees vom Druckteufelhimmel (s. auch Teil I im blog!). Dabei gäbe es einiges zu bedenken: Das fehlende Gemeinschaftsgefühl – Ängste in den nicht einsehbaren Räumen der Kleinfamilie – könnte vielleicht gerade da, wohin der spitze Zeigefinger warnend zeigt, neu geboren werden. Denn die Enge zuhause lässt die jungen Leute oft nicht Atem holen, geschweige denn zu Wort kommen, wenn der dominante Vater den Sprössling vorführt als Versager auf ganzer Linie oder ihn ungeschoren missbraucht. Auch da sind die Medien zwar gerne voll dabei mit Schelte, Dokus und fürchterlichen Tabellen und Prozentzahlen, aber wie die Jahreszeiten so scheinen sich auch diese Berichte jedes Jahr zu wiederholen. Tendenz steigend. Was ist da los? Machtmissbrauch und ungezügeltes Begehren unbefriedigter Männer wären zu nennen. Wäre es da nicht eine durchaus wirksame Alternative, diese jungen Leute aus solch einem widerlichen Spannungsfeld herauszunehmen und ihnen zusammen mit anderen jungen Leute einen Lebensraum zu gönnen, in dem sie sich selbst begegnen dürfen, ohne gleich in die Ecke gestellt zu werden? Internate also als selbstverständliche Erweiterung des Familienprogramms, das zwischen 11 und 20 den Prozess der Selbstfindung systematisch intellektuell und sozial möglichst angstfrei und kooperativ zu gestalten weiß. Natürlich müssten zwei Bedingungen dafür grundsätzlich geändert werden: einmal müsste es j e d e m möglich sein, solch ein Internat wählen zu können (also keine elitäre Kostenkiste!) – hier müsste also der Staat sich als Betreiber voll einbringen – zum anderen müssten „natürlich“ auch die dort Erziehenden und Lehrenden immunisiert sein gegenüber Pädophilie und Machtmissbrauch, denn sonst kämen die jungen Leute ja aus dem Regen in die Traufe. Einsamkeit wäre dort ein Fremdwort, denn das Gemeinschaftserlebnis – für ein ganzes Jahrzehnt ohne Angst vor den mächtigen emotionalen Erzeugern und ohne übertriebene Modewettkämpfe und virtuelle Fluchträume – würde nachhaltig das eigene Ich stärken und beseelen. Das könnte danach noch fortgesetzt werden in einem einjährigen sozialen Jahr – ganz gleich ob bei der Bundeswehr oder Feuerwehr, THW, DLRG, oder Rehas und Sanatorien – solche Erfahrung böten dann genügend Kraftfelder, im privaten wie im öffentlichen Raum behutsam und engagiert zugleich sich mitverantwortlich zu fühlen für das, was dringend ansteht: Helfen, helfen, helfen, mithelfen die Herausforderungen nicht einfach über sich hereinbrechen zu lassen, sondern mutig gemeinsam gegenzusteuern.

So würde aus dem wüsten Begriff des „Intenatssyndroms“ nach und nach der Begriff der „Gemeinschaftszeit“ wachsen, der den alten Begriff von Aristoteles („wir sind als species ein zoon politikon, ein Gemeinschaftswesen“) wieder zum Blühen brächte. Damit würden auch die letzten Spuren der verheerenden schwarzen Pädagogik früherer Jahrhunderte in Europa – und nicht nur da – endgültig passee sein.

Es wäre also an der Zeit, die leidige Bildungs- und Schulrenovationsdebatte, in ein völlig neues Konzept münden zu lassen, das die vorbildlichen Gemeinschaftsmodelle aus der Geschichte und Gegenwart kreativ umsetzt (Canada lässt grüßen!) – ein Teiler von 33 in Sachen Klassengröße ist doch längst schon nur noch eine Lachnummer und Leidgeschichte für begabte und neugierige junge Leute! Leider aber auch immer noch peinliche Realität. Da muss man sich nicht wundern, dass Lesen und Schreiben und emotionales Wohlbefinden auf der Strecke bleiben.