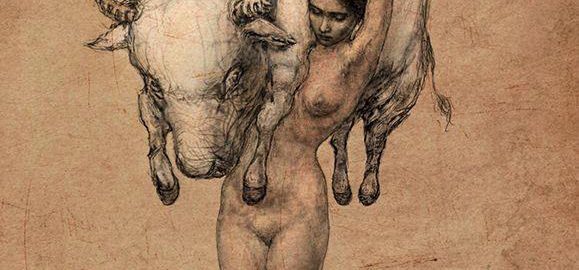

Europa – Meditation # 366

Krise der Demokratie – welche Krise?

Das Geschäftsmodell, das die Neuzeit favorisierte, lautete: statt Bedarf decken kann man mit Mehr als nötig mehr verdienen, wenn man die Leute dazu erzieht, mehr zu verbrauchen als sie eigentlich brauchten. Den ökonomischen Begriff, der sich dazu einbürgerte, sollte man heutzutage tunlichst gar nicht erst nennen, weil sonst alle Überlegungen ideologisch gleich wieder ins Abseits gedrängt werden. Natürlich erfanden sich die geschäftstüchtigen Menschen auch gleich ein Gesellschaftsmodell dazu, das den Tüchtigen nicht nur begünstigte, sondern auch – so er Steuer zahlen konnte – einen Staat dazu lieferte, der solche Wirtschaften besonders belohnte. Später durften dann noch weniger Betuchte ihre Stimmen dazu abgeben – waren sie doch längst in Schulen einschlägig eingenordet, in der besten aller Welten zu leben.

So wurde ein eigentlich unnatürliches und wenig sinnvolles Modell perfektioniert und weltweit exportiert, das nunmehr umstellt ist von lauter Apparaten und Menschen, die rot sehen und nur noch ein Wort gebetsmühlenartig wiederholen: Error, error, error.

Junge Leute, die sich sarkastisch die „letzte Generation“ nennen müssen, benutzen nun ihre gut durchtrainierten Gehirne nicht länger für Altlasten-Litaneien-Gesänge, sondern demonstrieren mit ihrer Solidarität untereinander und gegen das Auslaufmodell der Alten: Beschönigungen und Pflege der Privilegierten verfangen nicht mehr, selbst wenn Hochglanz-Werbe-Hefte dieser Tage auch so tun, als wäre die Konsumskala nach oben weiter offen. Und die Angst vor gesellschaftlicher Ächtung steht für sie in keinem Verhältnis mehr zu der Zukunftsangst, dass die Wachstums-Orgien-Gesänge schnurstracks in den Abgrund führen. Ihnen ist auch klar, dass die Organe dieses Gesellschaftsmodells „natürlich“ jeden kriminalisieren müssen, der den herkömmlichen Gesellschaftsvertrag grundsätzlich infrage stellt. Doch so viele Gefängnisse und Prozesse können die Oldies gar nicht auf die Beine stellen, die nötig wären, wenn immer mehr junge Leute sich dem Modell verweigern. Denn auch da wird es dann demnächst einen „Kipppunkt“ geben, der alles bisherige auf den Kopf stellen wird.

Dann erst wird der Erfindungsgeist der Erdlinge so gefordert sein, dass er ganz neue, kleine und solidarische Modelle neu erfindet, die dann plötzlich als c o o l gelten, weil sie die Erde abkühlen werden. Vielleicht sollten sich die Alten schon mal prophylaktisch warm anziehen.