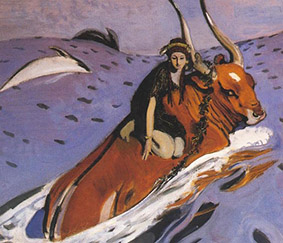

Europa – Meditation # 193

Am Anfang war der Gesang.

So könnte das Alte Testament auch angefangen haben. Hat es aber nicht. Denn es waren strenge, alte Priester, die dazumal Texte erfanden und aufschrieben – natürlich immer begeistert von ihrem Gott, der ihnen eingab, was aufzuschreiben sei. In Griechisch, später auch in Latein.

Dann nutzte ein römischer Kaiser den neuen „Sprech“ für sein eigenes Image und verhalf so der kleinen Sekte zu einigem Aufsehen. Die wurden unterdessen nicht müde, ihr eigenes Narrativ auf Vordermann zu bringen, verwarfen, verbannten uneinsichtige Abweichler und brachten schließlich mit knappen Mehrheiten die Endredaktion ihrer Bilder auf den Weg in mehreren Zusammenkünften in der heutigen Türkei: Körperfeindlich, aufs Jenseits bezogen und streng patriarchalisch. Ein verwandtes Schema erfand dann nicht viel später in Mekka und Medina ein zu unrecht unterschätzter Konkurrent, der inzwischen auf Augenhöhe mitmischt. Letztens meinte denn auch der Kölner Erzbbischof 1700 Jahre später sagen zu können, der Stifterwille Jesu gebe aber keine Vollmacht und Handhabe, Frauen zu weihen. Gut, dass er auf solch eine gesicherte Quellenlage zurück blicken kann – das Protokoll von damals lag ihm sicher vor Redaktionsschluss noch vor, das so kategorisch zu formulieren.. Wie schade aber auch. Aber da ist dann auch nichts zu machen!

Aus heutiger europäischer Sicht scheint es höchste Zeit, die Bevormundung durch diese alten Bilder aus dem Fokus zu nehmen, den Fetisch Sprache in seine Schranken zu weisen und sich selbst wieder zu öffnen für die Stimmen, die aus uns selber leise tönen: habe Mut dich deiner Gefühle zu bedienen, habe Mut den Gesang des Lebens neu anzustimmen, habe Mut das Tier in dir zu mögen und nicht länger im Zwinger unter Verschluss zu halten!

Denn die Sprache hat nach und nach das Bild der Wirklichkeit so eingetrübt, dass nur noch logisches Folgern zugelassen werden durfte, wenn man mitreden wollte. Politik, Wirtschaft und Religion: eine feste Burg. Nun steht Europa – von der restlichen Welt, die so nachhaltig von europäischer Bevormundung überformt wurde, ganz zu schweigen – vor einem Scherbenhaufen. Die Logik von Eigentum, Bereicherung und ununterbrochenem Produktions- und Konsumwachstum samt göttlicher Absegnung haben sich selbst ad absurdum und in die virale Krise geführt. Zwangsläufig und natürlich.

Was tun? Die Künste – und hier vor allem die Musik – haben den Erdlingen schon immer den Weg zu sich und der Welt geebnet. Halb träumend, halb schaffend waren sie die helfenden Kräfte, die Tag und Nacht dem ängstlichen Wesen Mensch zur Seite standen, ihn beflügelten, ihn zaubern ließen. Unvergleichliche Bilder von sich und dem Kosmos zu kreieren. Und die es sahen und hörten, stimmten ein in die Begeisterung im Loblied auf Welt, All und sich selbst.

Wenn so plötzlich und so leicht scheinbar natürliche Muster in sich zusammen fallen wie in diesen Tagen das kapitalistische Weltmodell, dann ist das ein unverhoffter Augenblick, den Selbstbetrug zu beenden und zu sich selbst zurück zu finden, anzuhalten und der Ungenauigkeit, dem ununterbrochenen Wandel von allem ein jubelndes Loblied anzustimmen. Es ist hohe Zeit.