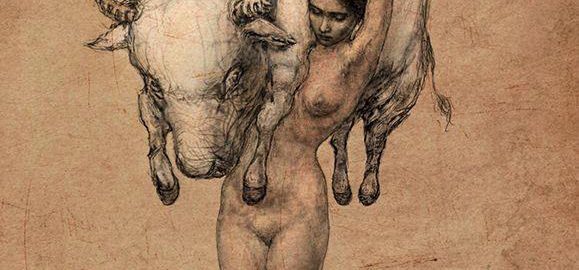

Somythall im Gespräch mit den Geistern von Nidda.

Der

Tag, nachdem sie die Furt im großen Strom wohlbehalten, wenn auch

nass und frierend, hinter sich gelassen hatten, beginnt mit Nebel und

Nieselregen. Duc Rochwyn weckt seine Leute früh.

„He,

Wytgos, wach auf, wir müssen los!“

Berolos

neben Wytgos, schnarcht einfach weiter. Wytgos aber ist sofort auf

den Beinen. Ihm ist es eigentlich lieber, wenn er seinen Herrn

aufwecken kann und nicht umgekehrt.

„Wie

weit willst du denn heute kommen, Duc?“ fragt er leise. Die anderen

sollen nicht mitbekommen, was zwischen ihnen besprochen wird.

„Nicht

weit. Nur bis Nidda. Nur ein paar Leugen.“

Wytgos

stutzt. Was hat es denn mit diesem Nidda auf sich, dass er dort

gleich schon wieder Halt machen will?

„Lass

dich überraschen! Und jetzt weck endlich alle auf, los!“

Duc Rochwyn dreht sich um und geht zu der Trauerweide, unter der Somythall mit der kleinen Sumil lagert. Ruth, die neue Amme, ist schon wach und hat am Fluss Windeln gewaschen. Gerade wringt sie sie aus und hängt sie über einen der unteren Äste. Als sie den Duc sieht, hält sie ein und verbeugt sich tief.

„Schön,

dass du dich schon kümmerst. Wir wollen auch bald los. Weck die

beiden, aber sanft, ja!“

Ruth

verbeugt sich noch tiefer. Diese Stimme, diese Stimme, sie geht ihr

durch und durch.

„Ja,

Herr, wir werden uns beeilen.“

Auch

bei den Mönchen kommt Bewegung auf. Bald sind die Pferde wieder

bepackt und gesattelt. Somythall wieder in ihrer Sänfte, Sumil

stillend. Vorneweg Rochwyns Leute, dann die Sänftenträger, dann Abt

Ambrosius und seine Mitbrüder und hinten Rochwyn mit den drei neuen

Männern aus Argentovaria und der restlichen Mannschaft. Viele von

denen, die auch gestern durch die Furt hier angekommen waren, stehen

gaffend da und tuscheln. Was sind das für Leute, wo wollen die hin

und wer ist das in der Sänfte?

Da kämpft sich die Sonne durch den Morgennebel. Somythall schließt die Augen. Schön, dass ihr Töchterlein jetzt von der Sonne gewärmt wird. Auch das Schwanken der Sänfte scheint sie zu mögen. Ruth läuft neben ihr her und lässt ihre Augen nicht von Somythall.

Nicht

viel später hört sie, wie vorne Wytgos sein „Halt!“ ruft, „wir

machen einen Pause!“ Jetzt schon eine Pause? Da schließt Rochwyn

zu ihr auf.

„Somythall,

ich habe eine kleine Überraschung für dich. Nidda.“

Nidda?

Nie gehört, denkt sie. Nidda? Sie schaut Rochwyn mit großen Augen

an. Sumil schläft in Ruths Armen.

„Komm,

steig aus, ich möchte dir etwas zeigen!“

Rochwyn

reicht ihr eine Hand, die sie gerne ergreift und schwingt sich

neugierig

aus der Sänfte. Und als sie sich jetzt umschaut, ist sie völlig

sprachlos: Überall Mauerreste. Säulen, Arkaden, ja, selbst eine

gepflasterte Straße kann sie erkennen.

„Nein!“

ruft sie hoch erfreut.

„Ist

das etwa eine ehemalige römische Stadt, ist das dieses Nidda? Dann

ist dir die Überraschung wirklich gelungen.“

„Noch

vor zwei Generationen gab es hier reges Marktleben. Der Grenzwall der

Römer ist nicht mehr weit, die Germanen bekamen hier all das, was es

bei ihnen nicht gab.“

Dann

wendet er sich an seine Leute, die gelangweilt in der Gegend stehen.

„Wytgos, geht mit den Pferden zum Flüsschen, da können sie

trinken und fressen!“

Und

zum Abt gewandt lässt er wie Brotkrumen, die vom Tisch fallen, die

Wort raus:

„Ambrosius,

betet noch einmal ordentlich, denn hinter diesem verfallenen Flecken

beginnt euer Missionsland. Nichts als Heiden und Krieger!“

Dann

verschwindet er mit Somythall in der stillen Ruinenlandschaft von

Nidda.

Und

mitten drin stoßen sie auf eine große, eine sehr große Säule.

Staunend bleibt Somythall stehen.

„Ist

das nicht eine Jupitersäule?“ fragt sie ganz leise. Eine

eigenartige Wirkung geht von dieser Säule aus. Eigenartige Gefühle

melden sich da in ihr. Eigenartige Bilder erscheinen vor ihrem

inneren Auge.

Rochwyn

nickt. Sie ist eine kluge Frau, denkt er. Am Rande der gepflasterten

Straße liegt ein Leugenstein. Wer den wohl umgestoßen hat?

Somythall setzt sich darauf und schließt die Augen. Sie will mit

ihrer großen Göttin sprechen. Aber da melden sich andere Stimmen.

„Gib

acht, Fremde, gib acht! Der Wald vor dir ist voller böser Geister.

Sie sollten nicht grundlos gestört werden, das weißt du doch –

oder?“

Somythall sieht die Sprecherin ganz deutlich vor sich: Eine Tunika umhüllt ihre stolze Gestalt, das Haar geflochten zu einem langen Zopf, an den nackten Armen glänzen goldene Armreife. Jetzt dreht sie sich um:

„Julianus, geh wieder rein, du sollst die Aeneis auswendig lernen. Dein Großvater erwartet das von dir! Mit wem ich gerade rede? Sei nicht so neugierig, du kennst sie sowieso nicht und jetzt ab ins Haus!“

„Wer

bist du?“ fragt Somythall, „und woher kennst du mich?“

„Beten

wir nicht jeden Tag zur gleichen Göttin, du und ich?“

Somythall

kann es nicht fassen. Ja, es ist ihre Freundin aus so vielen Träumen,

die sie immer wieder auf ihrer langen Reise von Yrrlanth bis hier

nach Nidda nachts getroffen hat. Sie hat es nur immer wieder

vergessen. Aber jetzt, jetzt fällt es ihr wieder alles ein.

„Cornelia

– stimmt‘s?“ fragt sie lächelnd.

„Stimmt,

Somythall. Aber der Glücksmoment ist gleich vorbei, dann muss

ich

wieder zurück!“

Und

gerade, als Somythall sie fragen will, wohin denn zurück,

verschwindet das wunderbare Bild ihrer Freundin in ihrem Tagtraum.

War da nicht sogar noch eine Männerstimme, die sich gerade noch

melden wollte? Zu spät.

„Somythall,

träumst du? Mit wem redest du da?“

Duc

Rochwyn streicht Somythall behutsam über ihr langes rotes Haar. Er

wusste es. Der Geist des Ortes würde sie durchfluten.

„Meine

Freundin hat mich gewarnt. Vor uns liegt unbekanntes, unfreundliches

Land, hat sie gesagt.“

Würde

ja nur zu gern wissen, wie diese Freundin heißt, denkt Rochwyn, aber

sagen tut er es nicht.

„Morgen,

gegen Mittag, werden wir uns von Abt Ambrosius und seinen Mitbrüdern

verabschieden. Damit haben wir unseren Teil des Auftrags erfüllt.

Der seine beginnt dann erst.“

Am

liebsten würde Somythall hier in den Ruinen von Nidda warten, bis

Rochwyn mit seinen Leuten morgen Abend wieder hier sein würde. Aber

sie ist zu stolz, das zu sagen. Die Angst, die Cornelia in ihr

geweckt hat, schickt sie ins Dunkle. Geh, lass mich in Ruh!

Mit

einem Seufzer erhebt sich Somythall von dem Leugenstein, der von der

Morgensonne scheinbar nur für sie vorgewärmt worden war.

„Komm,

Rochwyn, ziehen wir weiter. Abt Ambrosius ist sicher schon ganz

ungeduldig, endlich mit seinem Missionswerk beginnen zu können.“

Zurück

zu den Wartenden gibt Rochwyn sofort den Befehl zum Aufbruch.

Somythall

liegt wieder in der Sänfte, Ruth hat ihr Sumil in den Arm gelegt,

die Männer und die Mönchen kommen an ihr vorbei nicht wissend, was

für einem Unheil sie entgegen reiten.

„Cornelia, Cornelia!“ flüstert Somythall, als sie jetzt durch die ehemalige römische Stadt der civitas Taunensium kommen, „danke für deine Warnung. Ich werde gut auf Sumil und mich aufpassen. Hoffentlich lernt dein Julianus fleißig seine Aeneis!“

Dabei

geht ein feines Lächeln über ihr Gesicht. Ruth sieht es zufällig

und denkt, woran wohl meine Herrin gerade denkt, dass sie so lächelt?

Dann

umgibt sie lichter Buchenwald. Soweit das Auge reicht.